| Home Unser Verein

Oppershofen

Rockenberg

Bardo-Archiv

Marienschloß

Publikationen

Aktuelles

Links

Kontakt |

Chronologie von Oppershofen

Inhalt:

Daten zur älteren

Geschichte von Oppershofen

Autor: Dieter Lehmann

Chronologische

Abfolge der Ortsgeschichte von Oppershofen

vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart

Autoren: Manfred Breitmoser und Alexander F. Fiolka

Daten zur älteren

Geschichte von Oppershofen

zusammengestellt von Dieter Lehmann

Die Anfänge des Ortes Oppershofen liegen im

Dunkel. Die älteste urkundliche Erwähnung stammt aus dem 11. Jh. Weitere Erwähnungen

aus jenem Zeitraum weisen darauf hin, daß der Ortsname bereits im 10. Jh. bestanden hat.

Die Anwesenheit von Menschen läßt sich bis

zurück in die Altsteinzeit nachweisen. Nach Erfindung und Ausbreitung von Ackerbau und

Viehzucht, verbunden mit der Seßhaftwerdung der Menschen, gehörte die fruchtbare

Wetterau zu den am intensivsten genutzten Räumen. Im Bereich von Oppershofen läßt sich

menschliche Anwesenheit und Tätigkeit, meist auch Siedlung, über alle nur archäologisch

faßbaren Epochen verfolgen, von der Jungsteinzeit bis ins Frühmittelalter.

Im 8. Jh., zur Zeit des Fränkischen Reiches,

setzt für den hiesigen Raum die schriftliche Überlieferung allmählich ein. Dadurch

werden uns auch Namen von Siedlungen, Institutionen und handelnden Personen bekannt.

Im Bereich der heutigen Großgemeinde

Rockenberg-Oppershofen spielte eine Siedlung eine bedeutenden Rolle, die in den

lateinischsprachigen Quellen meist Cruftila, eingedeutscht Crüftel genannt wird.

Die drei Orte Crüftel, Oppershofen und Rockenberg sind in dieser Reihenfolge entstanden,

bestanden für Jahrhunderte nebeneinander und waren stets eng miteinander verbunden.

Crüftel hatte allerdings nach dem Aufkommen der neueren Siedlungen Oppershofen und

Rockenberg stark an Bedeutung verloren. Seit dem 16. Jh. verlieren sich die Spuren seines

Namens.

_____

| 980/981 |

Nach den Angaben der nach 1055

[s.u.] verfaßten Lebensbeschreibungen des Hl. Bardo wurde der in einem dieser Jahre in

Oppershofen geboren. |

1047-

1056 |

Erste urkundliche Erwähnung von

Oppershofen.

Ein Adliger namens Hecil und seine Gattin Outa [Uta] tätigen eine

umfangreiche Schenkung für die Abtei Fulda. Unter den Schenkungsgütern befinden sich

alle ihre Besitzungen in Oppershofen, bestehend aus 2 Hufen. |

| 1051 |

Am 11. Juni jenes Jahres starb

Bardo als amtierender Erzbischof von Mainz. Während seiner Amtszeit als Erzbischof soll

Bardo die erste Kirche in Oppershofen gestiftet und mit 4 Hufen ausgestattet haben. |

1055-

1058 (?) |

In diesem Zeitraum sind

wahrscheinlich zwei erhaltene Lebensbeschreibungen des hl. Bardo entstanden. Danach

stammte Bardo aus Oppershofen (Habprahteshoven). Bardos Eltern hätten die Namen

Adalbero und Christina getragen, seine beiden Brüder hießen Harderath und Helizo. Da

Bardos Verwandtschaft mit der Kaiserin Gisela angesprochen wird, konnte erschlossen

werden, daß seine Familie zum weiteren Verwandtschaftskreis der Konradiner gehörte. |

| 1128 |

Adalbert I. von Saarbrücken,

Erzbischof von Mainz, übergab dem Domkapitel von Mainz u.a. die Rechte für diverse

Einkünfte des Erzstifts, darunter auch die Rechte für 10 Schilling in Oppershofen (Herbretdeshoven).

|

| 1191 |

Erzbischof Konrad I. von Mainz

nahm das Stift Retters [heute 'Rettershof' bei Kelkheim-Fischbach, Main-Taunus-Kreis] und

dessen Besitzungen in seinen Schutz. Zu den Besitzungen zählen 2 Hufen in Oppershofen (Hapreshoven),

von denen eine jährlich 16 Schillinge abführen muß, die andere 5 Schillinge pro Jahr. |

| 1241 |

Das Stift Retters tritt im Rahmen

eines Tauschgeschäfts alle seine Güter in Oppershofen (Hapershouen) an das

Kloster Arnsburg ab. |

1250/

1260 |

Ein in diesem Zeitraum

entstandenes Verzeichnis der Aktiv- und Passivlehen des Gerhard III. von Eppstein zeigt

diesen als Besitzer bedeutender Rechte in Oppershofen (Aprechteshoven, Apracheshoven,

Hapershoven). All diese Rechte trägt Gerhard vom Pfalzgrafen bei Rhein zu Lehen. |

| 1257 |

Bis spätestens 1257 hat der

Deutsche (Ritter-)Orden seine Besitzungen in Oppershofen an das Kloster Arnsburg

veräußert. Die Besitzungen des Deutschen Ordens gehen auf ehemaligen Eigenbesitz des vor

1211 verstorbenen Wortwin (oder Ortwin) von Homburg zurück. |

| 1274 |

Heinrich von Katzenfurt, Bürger

von Wetzlar, und seine Gattin Kunigunde erwerben von Konrad von Wilnsdorf [bei Siegen],

genannt der Wal, und dessen Gattin Gutta [Jutta] Güter und Rechte in Rockenberg

und Oppershofen. |

1282/

1283 |

Gottfried III. von Eppstein

läßt ein Verzeichnis seiner Aktiv- und Passivlehen anlegen, wie schon sein Verwandter

Gerhard III. Die Schreibweise des Ortsnamens Oppershofen erscheint hier wiederum in

mehreren Varianten: Aprehteshoven, Abrechdeshoven, Apreteshoven, Aprecheshoven,

Hoppershoven. Der oder die Bearbeiter des jüngeren kannten und benutzten das ältere

Verzeichnis von 1250/60. Für beide wurde mutmaßlich ein noch älteres Verzeichnis

benutzt, welches vor oder zu Beginn des 13. Jh. angelegt worden war.

Gottfried besitzt u.a. den Hof in Oppershofen als pfalzgräfliches Lehen. Zu den

Vorgängern der Eppsteiners in diesem Lehen gehörte einst Wortwin von Homburg, der zudem

auch Eigengüter in Oppershofen besessen hatte (vgl. zu 1257!).

Als wichtigste Vasallen der Eppsteiner erscheinen nun Mitglieder der Familie von

Bellersheim, zwischen denen die zur Vogtei Oppershofen gehörenden Rechte aufgeteilt sind. |

| 1287 |

Kloster (Maria-)Thron (bei

Wehrheim, Ts.) besitzt in Oppershofen (Hoppirshobin) Rechte, die in den

nachfogenden Jahrzehnten noch erweitert werden. |

| 1324 |

Der Wetzlarer Bürger Hermann von

Ulm (de Olmena) besitzt umfangreiche Güter in Rockenberg und Oppershofen (Opirßhoben).

Von diesem Sachverhalt erfahren wir durch eine Besitzverschiebung unter seinen

Lehnsgebern. Hermann von Ulm wird mit der Vorgeschichte des um 1338 gegründeten Klosters

Marienschloß in Verbindung gebracht. |

| 1338 |

Auf den 30.April dieses Jahres

ist die Erstausstattungsurkunde für das neu gegründete Kloster Marienschloß datiert.

Die Stifter Johannes von Rockenberg und Ehefrau Gertrud (oft auch: Gezele) von Düdelsheim

haben der neuen Zisterze umfangreiche, vorwiegend gekaufte Güter zugedacht. Zur

Erstausstattung des Nonnenklosters zählen ein Weinberg bei dem Dorf Oppershofen (Hoppirshaben/-in),

gelegen an dem Rodde, mit einem angrenzenden Acker. Ebenfalls gehört dazu die

Mühle, die Creynberg genannt wird und gleichfalls bei Oppershofen liegt. |

1366-

1371 |

Das Kloster Marienschloß legt

ein Verzeichnis seiner Äcker an. Es besitzt v.a. Güter in den Gemarkungen Rockenberg,

Oppershofen und Griedel. |

| 1367 |

Konrad von Oppershofen ist als

dortiger Pfarrer Beichtherr der Nonnen von Marienschloß. |

| 1376 |

Kaiser Karl IV. verpfändet die

beiden Reichsdörfer Rockenberg und Oppershofen für 3000 Gulden an Philipp von

Falkenstein und bestellt ihn zum Amtmann des Reiches über die dortigen freien Gerichte.

Die vordem in Oppershofen dominierenden Eppsteiner hatten ihre Rechte zuvor verloren. |

| 1404 |

Der Altarist Winter Schehle zu

Rockenberg stiftet der Pfarrkirche Oppershofen einen dritten Altar, der St. Jakob geweiht

wurde. Die beiden vorhandenen Altäre waren St. Nikolai und St. Katharina gewidmet. |

| 1467 |

Nachdem die Dörfer Rockenberg

und Oppershofen während der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Dieter von

Isenburg und Adolf von Nassau um den Mainzer Bischofsstuhl [Mainzer Stiftsfehde, 1461-63]

großen Schaden erlitten hatten, ermäßigt Eberhard III. von Eppstein-Königstein die von

'seinen Leuten' zu entrichtenden Zinsleistungen für Atzung, Dienst- und Bannwein von 100

auf 60 Gulden jährlich. |

| 1471 |

Kaiser Friedrich III. verleiht

die Reichsgerechtigkeit, d.h. die damit verbundenen Einkünfte, in den zwei Dörfern

Rockenberg und Oppershofen als Reichslehen an Eberhard III. von Eppstein, Herrn zu

Königstein. Bereits Eberhards Vorfahren wie auch dieser selbst hatten diese Rechte lange

Zeit als Reichspfandschaft für 3000 Gulden inne. Die Eppsteiner hatten die

Reichspfandschaft mit ihrem Anteil am Erbe der 1418 ausgestorbenen Falkensteiner erhalten. |

| 1472 |

Älteste bekannte Markordnung

für Rockenberg und Oppershofen, beschlossen auf einem Märkergericht, niedergeschrieben

durch den Rockenberger Gerichtsschreiber Petrus Orttenberg. |

| 1478 |

Gottfried von Eppstein, Herr zu

Münzenberg, und sein Bruder, der Domherr Johann von Eppstein, verkaufen das Schloß

Ziegenberg samt Zubehör an ihren Vetter, Graf Philipp von Katzenelnbogen, dazu ein

Viertel an Butzbach, ihren Anteil u.a. an den Griedeler Mühlen sowie in dem Gelende,

in Rockenberger Mühlen, die hievor zu Oppershofen gelegen, was an Pföchten,

Mahl-Gästen, Schwein-Mästen, mit dem Rechten unsers Theils des Weingartenbergs zu

Oppershofen, wie dem Zoll und andern daselbst. |

| 1478/79 |

Philipp von Eppstein-Königstein

und Ehefrau Luise von der Mark verkaufen ein Viertel an Butzbach sowie u.a. die Hälfte

der Mühlen zu Griedel, die Rechte an Geleit und Zoll zu Oppershofen und die Hälfte der

Rockenberger Mühle, die vorher zu Oppershofen lag (unser teyle halb In Rockenberger

molen, die hieuor zu Opperßhoff gelegen was) an die Söhne des verstorbenen Grafen

Kuno von Solms, Johann, Philipp und Bernhard. Vom Anteil der Rockenberger Mühle bleibt

eine darauf lastende Verschreibung an die Butzbacher Kugelherren ausgenommen. |

| 1517 |

Das Kugelhausstift (Markusstift)

Butzbach besitzt in Oppershofen (Opperschoben) 2 Hofreiten, die hinter der

Pfarrkirche liegen. |

| 1527 |

Nach einem Zinsbuch des Konrad

von Hattstein [Burg H. b. Schmitten,Ts.] bezog der aus Oppershofen 4 Gulden Zinseinkünfte

und pro Haus 1 Huhn, d.h. jeder seiner 3 Hörigen hatte 1 Huhn jährlich abzuliefern. |

| 1546 |

Der seit 1544 im Amt befindliche

(kath.) Pfarrer von Oppershofen, Johannes Mangk, tritt zur evangelischen Kirche über. |

| 1554 |

Waldordnung für Rockenberg und

Oppershofen. |

| 1565 |

Graf Ludwig von

Stolberg-Königstein verpfändet u.a. eine Jahrrente aus den Dörfern Nieder- u.

Ober-Mörlen, Rockenberg und Oppershofen an Graf Philipp von Nassau-Saarbrücken. |

| 1576 |

Kaiser Maximilian II. nimmt das

Kloster Marienschloß in seinen Schutz und bestätigt ihm all seine Privilegien, u.a. sein

Recht zum Vieh- und Schaftrieb in Rockenberg und Oppershofen. |

| 1577 |

Graf Christoph von

Stolberg-Königstein setzt einen (evangelischen) Hilfs-Prediger und Schulmeister in

Oppershofen ein. Die Schule wurde mit der von Rockenberg vereinigt. |

| 1578 |

Graf Christoph von

Stolberg-Königstein beurkundet, daß er trotz rechtlicher Bedenken einer von seinem

verstorbenen Bruder Ludwig vorgenommenen Verpfändung der Dörfer Nieder- und Ober-Mörlen

sowie Rockenberg und Oppershofen an den ebenfalls schon verstorbenen Engelbrecht Halber

von Hörgern, dessen Ehefrau Dorothea, geb. von Oberkirchen, und deren Erben zugestimmt

habe. |

| 1581 |

Kaiser Rudolf II. gliedert die

Grafschaft Königstein als ehemaliges Reichslehen in den kurmainzischen Staat ein,

unterstellt sie damit der Landeshoheit des Erzbischofs von Mainz. Aus der ehemaligen

Grafschaft wurde nun das Oberamt Königstein. |

| 1590 |

Vergleich zwischen den Grafen von

Stolberg etc. einerseits und dem Erzbischof von Mainz, nunmehr Wolfgang von Dalberg,

andererseits, bezüglich der Graf- und Herrschaft Königstein. Zu dieser zählen auch die

Dörfer Rockenberg (Rogkenberg) und Oppershofen (Oppershoffen) samt allen

hier vorhandenen Rechten.

Die vier Dörfer Rockenberg, Oppershofen (jetzt: Oppershouen), Nieder- und

Ober-Mörlen sambt ihren Ein- und Zugehörungen werden aus der Kellerei Butzbach

ausgesondert. Für diese Dörfer wurde zunächst die kurmainzische Kellerei Kransberg

zuständig, die dem Oberamtmann in Königstein untergeordnet war. |

| 1602 |

Nach 58 Amtsjahren verstirbt

Oppershofens evangelischer Pfarrer Johannes Mangk. Der neue Landesherr, Erzbischof

Johannes Adam von Bicken, war auf gegenreformatorischen Kurs eingeschwenkt und wollte in

seinen Territorien das Motto cuius regio, eius religio [wessen Land, dessen

Religion] durchsetzen. Gegen den Willen der Oppershofener wird am 30. Mai Johannes

Eschwing als neuer katholischer Geistlicher in sein Amt eingeführt, und zwar durch den

gemeinsamen Schultheiß für Rockenberg und Oppershofen. Treibende Kraft im Hintergrund

war die Äbtissin von Marienschloß. |

| 1609 |

Nach dem Tod des Daniel von

Bellersheim erwarb Johann von Hattstein ein Drittel der Erbmasse für 7933 Gulden. Dazu

gehörte das Bellersheimer Haus in Münzenberg. Zu dessen Zubehör gehörten Grundstücke

in Oppershofen, v.a. ein Weinberg am Kraftberg von 3 ½ Morgen Größe. Ein weiterer

Weinberg am Schlitzberg hatte 4 ½ Morgen. [Vermutlich gehörte auch das Bitzengericht zu

den Pertinenzien, obwohl in einem entsprechenden Verzeichnis nur ein Pitzengericht

in Verbindung mit Obbornhofen erwähnt wird, ein Irrtum?] |

| 1613 |

Erzbischof Johann Schweickart von

Mainz vergleicht sich mit Wolf Adam von Schwalbach wegen der Einkünfte des

St.Jakobsaltars in der Pfarrkirche Oppershofen. Bereits 1490 hatte der damalige

Oppershofener Kirchenpatron Gottfried von Eppstein den Oppershofener St.Jakobsaltar sampt

seinen gesellen und einkombsten der Pfarrei Pohl-Göns inkorporiert. Um 1577 bestimmte

Graf Christoph von Stolberg-Königstein, daß die Einkünfte des Oppershofener Altars zum

Unterhalt eines evangelischen Hilfs-Predigers und Schulmeisters für Pohl-Göns verwendet

werden sollen. |

| 1615 |

Johann von Hattstein verkauft das

Bitzengericht an den Mainzer Erzbischof und Kurfürsten Johann Schweickart von Kronberg. |

| 1616 |

Kloster Marienschloß kauft

Äcker in den Gemarkungen Rockenberg und Oppershofen. Vorbesitzer war der verstorbene

Quirin von Bellersheim. Die Äcker sind in einem Verzeichnis aufgeführt, welches nach

1616 im Auftrag des Klosters von dem Rockenberger Gerichtsschreiber Alexander Erb angelegt

wurde. |

[Vgl. die umfangreichere und ausführlichere Zusammenstellung:

Habrahteshouen - Zur älteren Geschichte von Oppershofen (bis 1616): Ein Beitrag zur

Ortschronik / von Dieter Lehmann. - In: 50 Jahre Handball : WSV Oppershofen / Hrsg.: WSV

Oppershofen e.V. Verantwortl. Red.: Manfred Merz. - Rockenberg-Oppershofen 2000, S.

167-184]

____________________

Chronologische

Abfolge der Ortsgeschichte von Oppershofen

vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Gegenwart

verfaßt von Manfred Breitmoser und Alexander F. Fiolka

Der Dreißigjährige Krieg, der von 1618 -

1648 auf den Schlachtfeldern des alten Kontinents ausgefochten wird, hat große

Umschwünge und Veränderungen herbeigeführt, sei es auf politischem, auf religiösem

oder auf gesellschaftlichem Sektor. Vor allem aber haben die Schreckensjahre, wie es bei

allen kriegerischen Auseinandersetzungen vorprogrammiert ist, immenses Leid über die

unschuldige Bevölkerung gebracht. Auch werden die Bewohner der Wetterau in

Mitleidenschaft gezogen und selbst an Oppershofen und Rockenberg geht der Kriegswahn nicht

spurlos vorüber.

| 1616-17: |

Kurz vor Ausbruch des

Dreißigjährigen Krieges ist für Oppershofen ein Hexenprozeß überliefert. Unter dem

Mainzer Kurfürst und Erzbischof Johann Schweikard von Kronberg (1604-1626) wird die

Ehefrau des Oppershofener „Ackermanns“ Christian Solzbach, zusammen mit zwei

Rockenberger Frauen als Hexe der „Zauberey Laster halb“ angeklagt. Die Frauen

werden in die kurmainzische Kellerei Kransberg überführt, dort wird ihnen der Prozeß

gemacht und etwa drei Monate später werden sie, nach Rockenberg zurückgekehrt,

hingerichtet. |

| 1618: |

Laut eines Berichtes in der

Pfarrchronik von Oppershofen befinden sich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges in

Oppershofen ca. 110 Familien. |

| 1626: |

In der Wetterau wütet die Pest.

Die Bevölkerung in den umliegenden Dörfern und Städten wird dezimiert, wobei auch

Rockenberg und Oppershofen betroffen sind. |

| 1635: |

Oppershofen wird von

durchziehenden weimarischen Truppen (schwedische Verbündete) überfallen, geplündert und

in Brand gesteckt. Hierbei sind, außer dem Pfarrhaus, die Kirche, die Pfarrscheune und

Pfarrställe abgebrannt und zahlreiche andere Gebäude werden vernichtet. Nach diesem

Überfall ziehen ca. 13 Familien aus Oppershofen nach Rockenberg. |

| 1644: |

An Pfingsten wird ein Teil der

übrigen Häuser durch einen weiteren Brand ein Raub der Flammen, sodaß nur noch zehn

Hofreiten stehenbleiben. |

| 1653/54: |

Durch Bettelgänge und eine

weitgestreute Kollekte können für einen neuen Kirchenbau innerhalb zweier Jahre 640

Gulden gesammelt werden. |

| 1654: |

Von den Oppershofener Bürgern,

die nach dem Krieg langsam ihre Dorfstruktur wieder aufbauen, wird ein neues Flurbuch

erstellt. In dem Kataster sind neben den verbrannten und neu gebauten Häusern, Scheunen

und Stallungen genannt, sowie die Lehenäcker und das eigene „Land unterm

Pflug“. Erwähnenswert ist der hohe Anteil der Weingärten im Vergleich zu dem übrig

bestellten Land. Zusammen mit dem „Hattsteinischen Lehen“ und dem klostereigenen

Weinberg der Zisterzienserinnenabtei Marienschloß zu Rockenberg auf der Südhanglage des

Wingertsberges, ergeben diese eine Gesamtfläche von 53 Morgen Land, die mit Wein bestellt

werden. |

| 1655: |

Unter dem Zisterzienserpater

Caspar Schwenckel von Arnsburg, der die Pfarreien Rockenberg und Oppershofen

administriert, wird für 763 Gulden und 39 Kreuzer die, im Dreißigjährigen Krieg

verbrannte Kirche in Oppershofen in Fachwerkbauweise neu erstellt. Neben den vielen

Spendengeldern stiftet die „gnädige Herrschaft von Kurmainz“ hierzu hundert

Stämme Eichenholz. |

| 1661: |

Die vergangenen, verheerenden

Kriegswirren lassen einen geregelten Ackerbau kaum zu. Durch eine starke

Bevölkerungsdezimierung ergeben sich neue Besitzver-hältnisse und infolgedessen wird auf

kurmainzische nung ein neuer „Schatzungsfuß“ (Bemessungs- grundlage) für

Oppershofen und Rockenberg erstellt. Hierbei werden die Äcker, Wiesen, Holzmarken,

Bäume, Gras-, Kraut- und Weingärten einer neuen Bewertung unterzogen. |

| 1677: |

Der Mainzer Weihbischof Adolph

Gottfried Volusius (1676-1679) weiht unter dem Ortspfarrer Bartolomäus Kopp (1662-1679)

am 24. Juni die neue Pfarrkirche zu Ehren des Hl. Bardo und des Hl. Laurentius. Hierbei

wird der Hochaltar konsekriert, während die beiden Seitenaltäre erst 20 Jahre später

errichtet und geweiht werden. |

| 1681: |

In der Großgemarkung Oppershofen

und Rockenberg führt man einen Grenzgang durch, nachdem durch Kriegseinwirkung

Teilbereiche der Grenze neu vermessen und „ausgesteint“ worden sind. In diesem

Jahr wird unter dem Erzbischof und Kurfürsten Anselm Franz Freiherr von Ingelheim

(1679-1695), die 1635 abgebrannte kurmainzische Zehntscheune wieder aufgebaut. |

| 1684: |

In der Doppelgemeinde nimmt man

die Verwaltungsteilung von Oppershofen und Rockenberg vor. Hierbei erfolgt die Einsetzung

eines Oberschultheißen, der direkt dem Amtsvogt der Kellerei Rockenberg untersteht. Die

zwei auf Lebenszeit gewählten Unterschultheißen werden jeweils von einem jährlich

berufenen Bürgermeister unterstützt. |

| 1688: |

Ein weiterer Schritt zur

Souveränität von Oppershofen erfolgt nun durch die Vermessung der Großgemarkung, welche

mit der 1661 erstellten Bemessungsgrundlage vorgenommen wird. |

| 1689: |

Durch den Einfall französischer

Truppen im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1685-1697) in die Stadt Mainz wird die

kurfürstliche Regierung in ihrer Verwaltung eingeschränkt und die für Oppershofen und

Rockenberg erstellte Vermessung wird gänzlich verworfen. Erst etwa 20 Jahre später wird

sie erneut aufgegriffen. |

| 1697: |

Am 12. Oktober werden die beiden

neu errichteten Seitenaltäre unter dem Pfarrer Jonas Apelinus (1694-1704) konsekriert.

Der linke Seitenaltar wird zu Ehren der Muttergottes, des Hl. Josefs, des Hl. Joachims,

der Hl. Mutter Anna, der Hl. Ursula und aller Hll. Engel geweiht, der rechte Seitenaltar

zu Ehren des Hl. Jakobus d. Älteren, des Hl. Jakobus d. Jüngeren, des Hl. Bonifatius und

des Hl. Bardo („huius fundatoris ac patroni“- hiesigen Gründers und Patrons). |

| 1707: |

Die Gesamtgemarkung Rockenberg -

Oppershofen wird auf Befehl des Mainzer Kurfürsten Lothar Franz Freiherr von Schönborn

(1695-1729) aufgeteilt. Rockenberg erhält somit 7/12 und Oppershofen 5/12 der

Ländereien. Der Wald wird als Markwald gemeinschaftlich genutzt. |

| 1708: |

Ein Jahr nach der

Gemarkungsaufteilung erfolgt am 11. Mai die Grenzvermessung und das Setzen der

Grenzsteine. Fünf Tage später, am 16. Mai, dem Tag „nach dem Sontag Quasimodo

geniti“ findet ein traditioneller Grenzgang statt, bei dem die neue Grenze von

Rockenberger und Oppershofener Bürgern mit ihren Kindern begangen wird. |

| 1709: |

Das nun selbständige,

kurmainzische Dorf Oppershofen umfaßt laut einer durchgeführten Bestandsaufnahme wieder

80 Hofreiten. Es gibt zwei offizielle Zugänge zum Dorf: die Oberpforte, in Höhe des

heutigen Gasthauses zur Wetterau, öffnet den Ort nach Norden hin, also in Richtung

Rockenberg und durch die Unterpforte an der Wetterbrücke kann man das Dorf in Richtung

Westen betreten bzw. verlassen. |

| 1717: |

In Oppershofen, sowie in allen

umliegenden Gemeinden wird ein letztes Mal die Türkensteuer erhoben, die zur Finanzierung

der europäischen Armeen beiträgt. Der Krieg gegen die Türken fordert immense Kosten,

die durch eine Kopfsteuer, auch „Türkenschatzung“ genannt teilweise gedeckt

werden. Der Sieg des österreichischen Feldmarschalls Prinz Eugen von Savoyen (1663-1736)

über die Türken bei Belgrad im Jahre 1717 bannt diese Gefahr für das Abendland. |

| 1718: |

Bei einem großen Sturm ist die

alte Dorflinde auf dem „Bitzenplatz“ umgestürzt und wird durch einen jungen

Baum ersetzt. Die vermutlich sehr alte Gerichtslinde hat in früherer Zeit für die

verschiedensten Dorfbegebenheiten als „Thing- und Versammlungsstätte“ gedient. |

| 1719: |

Im Dorfbereich werden die

bebauten und unbebauten Plätze mit den neuen „Kurmainzer Ruthen“ vermessen und

von dem versierten Gerichtsschreiber Jakob Weckler aus Rockenberg in ein detailliert

geführtes „Messbuch“ eingetragen. |

| 1723/24: |

Für das alte Rockenberger

Rathaus aus dem Jahre 1531 steht eine Sanierung an. Hierzu sollen die Bürger Oppershofens

ihren finanziellen Beitrag leisten, da die Verwaltung Oppershofens weiterhin in Rockenberg

vorgenommen wird, obwohl die beiden Dörfer bereits seit ca. 40 Jahren eigenständig sind.

Diese Mitfinanzierung Oppershofens für das Rockenberger Rathaus ist Grundlage eines

Streites, bei dem sich die Oppershofener Bürger weigern, die Unterhaltung des maroden

Rathauses finanziell zu unterstützen. Hieraus folgt eine längere, schriftliche

Korrespondenz mit der kurfürstlichen Verwaltung in Königstein. In Oppershofen existieren

seit längerer Zeit Pläne, ein eigenes Rathaus zu errichten. Aus diesem Grund möchten

die Bürger Oppershofens nicht mehr länger an den anteiligen Unterhaltungskosten des

Rockenberger Rathauses beteiligt werden. |

| 1725: |

Am 25. Januar ergeht der Gemeinde

Oppershofen aus Königstein der positive Bescheid zur Erlassung der Unterhaltungskosten

für das Rockenberger Rathaus, verbunden mit der Erlaubnis, ihr eigenes Rathaus und

„Zuchthaus“ errichten zu dürfen. Noch im selben Monat wird im Wald mit dem

Schlagen der Eichenbäume begonnen. Der ortsansässige Maurermeister Heinrich Gondolf

erstellt einen steinernen Unterbau und am 9. August wird das Haus von etlichen Helfern

aufgeschlagen, nachdem es von dem Zimmermeister Victor Sommer und seinen Gesellen

gezimmert worden ist. |

| 1726: |

Nach einjähriger Trocknungszeit

des Fachwerkgefüges wird nach dem Nachschlagen der Holznägel mit dem Lehmbau im

Fachwerkgefüge begonnen, auch werden die Maler- und Tüncherarbeiten in Angriff genommen.

Nach Beendigung dieser Tätigkeiten werden die Türen und Fenster eingesetzt, ebenso die

sandsteinerne Portaltreppe angelegt. |

| 1727: |

Die Malerarbeiten im Inneren des

Rathauses werden begonnen, welche ein Jahr später ihren Abschluß finden An der Südseite

des neuen Rathauses wird ein Leiternhaus angebaut, das die einfache Ausstattung der

kleinen, ortseigenen Feuerwehr beherbergt. Zum Inventar dieses Leiternhauses gehören

neben verschieden großen Leitern auch Feuerhaken und Stangen, während die Feuerspritze

und zahlreiche Ledereimer zur Bekämpfung der auftretenden Brände sich im Innern des

Rathauses befinden. Das Leiternhaus wird im 19. Jahrhundert entfernt. |

| 1729: |

Weitere Ausbauarbeiten im Inneren

des Rathauses werden vorgenommen. Der Rockenberger Schreinermeister Heinrich Mockstadt

wird beauftragt, für den markanten Rathauserker eine Holzskulptur des Hl. Bardo zu

schnitzen. |

| 1730: |

Die Gemeinde erwirbt von einem

Butzbacher „Feuerspritzenmacher“ für 300 Gulden eine moderne Feuerspritze. Sie

ist vermutlich die erste ihrer Art, die für Oppershofen angeschafft wird. |

| 1730/31: |

Mit der Herstellung eines

Rathausschrankes für Gemeindeunterlagen, diversem Mobiliar und der Lieferung eines

geschnitzten Holzkreuzes von besagtem Schreiner- meister Mockstadt, ist nun der gesamte

Ausbau des Rathausinneren abgeschlossen. |

| 1732: |

Am 24. Juli erhält die Kirche

zwei neue Glocken, die von der politischen Gemeinde bezahlt worden sind. Die Glocken

werden von dem Glockengießer Georg Christo Pell in Mainz gegossen und kosten die Gemeinde

473 Gulden. Sie werden zu Ehren der Muttergottes und des Hl. Laurentius geweiht. In diesem

Zusammenhang wird der Dachreiter auf dem Kirchendach erneuert und für die Aufnahme des

neuen Glockenstuhles hergerichtet. |

| 1756-63: |

Im Verlauf des Siebenjährigen

Krieges, den Preußen unter König Friedrich II., dem Großen (1740-1786) mit seinen

Verbündeten auf der einen Seite, und Österreich unter Kaiserin Maria Theresia

(1740-1780) mit wiederum ihren Verbündeten auf der anderen Seite führt, wird auch

Oppershofen und Rockenberg mit einbezogen. Französische Truppen sind als Verbündete der

kaiserlichen Armeen in Friedberg einquartiert und verlangen von den Bewohnern der Wetterau

in hohem Maße Versorgungslieferungen. Auch entgehen die Dörfer nicht den kriegsüblichen

Plünderungen und Brandschatzungen. So notiert der Pfarrer von Oppershofen Georgius

Josefus Schwarz (1759-1800) in einem Kirchenbuch, daß am 6. und 7. Oktober des Jahres

1759 die Franzosen im Dorf “aus Keller und Scheune alles plünderten”. Der

Schaden für Oppershofen beläuft sich auf etwa 6000 Gulden. Ein Kriegsschauplatz ist

sogar ganz in der Nähe. Am 30. August des Jahres 1762 stehen sich bei der Schlacht am

Johannisberg bei (Bad) Nauheim französische und braunschweigische Truppen gegenüber, aus

der die Franzosen siegreich hervorgehen. Der Friede von Hubertusburg beendet den

Siebenjährigen Krieg, der einige Grenzverschiebungen in Europa festschreibt. |

| 1779: |

Auf der vermutlich 1521 unter dem

damaligen Landesherrn Eberhard IV. von Eppstein-Königstein erstellten Steinbrücke wird

eine Sandsteinskulptur des Hl. Johannes von Nepomuk aufgestellt. |

| 1788: |

Nach dem Anwachsen der

Bevölkerung benötigt Oppershofen ein größeres Schulhaus. Mit

“herrschaftlich-kurmainzischer Zustimmung” kann von der Gemeinde ein bereits

bestehendes, zweistöckiges Gebäude in der Hasselgasse erworben werden. Es wird nun den

Erfordernissen gemäß, als Schulhaus und Lehrerwohnung ausgebaut. |

| 1792-97: |

Der Erste Koalitionskrieg bricht

aus. Die neugebildete Französische Republik tritt gegen die Verbündeten Österreich und

Preußen in den Krieg ein. Am 21. Oktober 1792 wird Mainz von den Franzosen eingenommen

und einen Tag später die Stadt Frankfurt. Am 26. Oktober rückt das französische

Revolutionsheer in Friedberg ein und besetzt somit erstmals große Gebiete der Wetterau.

In Rockenberg dringen die feindlichen Soldaten in die Zisterzienserinnenabtei

Marienschloß ein, plündern das Kloster und verschleppen die Priorin und die Cellerarin

über Straßburg bis nach Nancy, während die Äbtissin Philippina Riedel (1774-1792) in

die Abtei Engelthal flüchtet und dort verstirbt. Ende November werden die Franzosen von

hessischen und preußischen Truppen zurückgedrängt. Sowohl die französischen, als auch

die Soldaten der verbündeten Armeen werden teilweise in Oppershofen und Rockenberg

einquartiert, und beide Gemeinden müssen immense Kriegszahlungen leisten. 1796 stoßen

die Franzosen erneut in die Wetterau vor und wieder müssen die Bewohner der umliegenden

Ortschaften für Unterkunft und Versorgung der Soldaten, aber auch der Pferde aufkommen.

In Oppershofen erpressen sie eine Summe von über 1500 Gulden und drohen mit

Brandschatzung und Gewalttaten bei Nichtbefolgung. Für den 8. September 1796 ist eine

Einquartierung von ca. 3000 Franzosen in Oppershofen verzeichnet. Im Oktober 1797 beendet

der Friede von Campoformio die kriegerischen Auseinander- setzungen, jedoch bis zum

Dezember des Jahres 1798 verbleiben französische Soldaten in Oppershofen und Rockenberg. |

| 1803: |

Am 25. Februar 1803 findet in

Regensburg der Reichsdeputations-hauptschluß statt, der die Säkularisierung der

geistlichen Gebiete und die Mediatisierung zahlreicher Reichsstädte beinhaltet. Somit

wird auch in Rockenberg die Zisterzienserinnenabtei Marienschloß aufgehoben und die

Schwestern müssen ihr Kloster nach über 460 Jahren verlassen. In Oppershofen wird die

Nonnenmühle privatisiert und die beiden bisherigen Klostermüller der Doppelmühle sind

nun die neuen Eigentümer. Die Weinberge des Klosters werden aufgegeben und die

Ländereien werden an die ortsansässigen Bauern veräußert. |

| 1806: |

Am 6. August legt Franz II.

(1792-1806) auf Druck Napoleons I. (1804-1814/15) die Kaiserkrone des Heiligen Römischen

Reichs deutscher Nation nieder und beendet somit das alte, seit dem Mittelalter bestehende

Reich. Infolgedessen werden die ehemals kurmainzischen Orte Oppershofen und Rockenberg dem

neuen Großherzogtum Hessen-Darmstadt und bei Rhein zugesprochen. |

| 1817: |

Die beiden Pfortenhäuser, für

die die Gemeinde große Unterhaltungskosten aufbringen muß, werden in einer öffentlichen

Versteigerung an den Meistbietenden verkauft und noch im selben Jahr abgerissen. |

| 1819: |

Der Blitz schlägt in die

Pfarrkirche ein und beschädigt sie stark. Der bereits 1785 geplante Kirchenneubau, der

infolge finanzieller Notlagen immer wieder verschoben worden ist, wird nun dringend

erforderlich. |

| 1826: |

Die alte Pfarrkirche wird

abgerissen und während der Bauzeit wird der Rathaussaal für gottesdienstliche Zwecke

hergerichtet und mit einem kleinen Altar ausgestattet. |

| 1827: |

Die Bauarbeiten an der neuen

Kirche beginnen und am 27. September wird der Grundstein gelegt. Es vergehen zwei Jahre,

ehe die Kirche im klassizistisch-neoromanischen Stil am 16. August 1829 nach einfacher

Einsegnung in Gebrauch genommen wird. Die Baukosten belaufen sich auf 24368 Gulden. |

| 1831: |

Seit jeher sind Brände eine

drohende Gefahr für die Menschheit und gerade in so kleinen und alten Dörfern wie

Oppershofen, in denen die Häuser meistens aus Holz erbaut sind, ist die Bekämpfung des

Feuers immens wichtig. So müssen die Einwohner bereits in früherer Zeit ihren Beitrag

zur Bannung von Bränden leisten, indem sie der Gemeinde Ledereimer stellen müssen, die

bei Feuerausbruch zum Löschen dienen. Seit dem Jahre 1831 gibt es in Oppershofen auf

Veranlassung der „Großherzoglich-Hessisch-Darmstädtischen Regierung“ eine

Pflichtfeuerwehr, in die alle wehrfähigen Männer zwischen 18 und 45 Jahren zum Einsatz

kommen. |

| 1840: |

Der alte Friedhof der

Pfarrgemeinde um die Kirche herum bietet für die Bestattungen nicht mehr genügend Platz

und der neue Friedhof der politischen Gemeinde an der heutigen Södeler Straße wird in

Benutzung genommen. |

| 1842: |

In der Gemarkung Oppershofen in

Richtung Steinfurth wird am sog. „Mühlweg“ eine neue Flurkapelle an der Stelle

eines Vorgängerbaus zu Ehren der Hl. Anna errichtet. |

| 1848-50: |

In der Gemarkung Oppershofen

findet nach 80 Jahren eine Flurvermessung statt und übersichtliche Katasterbücher mit

genauen Maßangaben werden angelegt. |

| 1854: |

Zwei Glocken aus der Pfarrkirche

werden von dem Glockengießer Philipp Heinrich Bach aus Windecken eingeschmolzen und neu

gegossen. |

| 1861: |

Am 10. Juli wird die Pfarrkirche

zu Oppershofen durch den Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler

(1850-1877) zu Ehren des Hl. Laurentius feierlich eingeweiht. Erst in den Jahren 1883-1885

wird die Kirche innen ausgemalt und erhält von den Gebrüdern Rettinger aus Seligenstadt

ihr schönes Deckengemälde in der Apsis mit der Darstellung des Christ Kyrios. |

| 1881: |

In Oppershofen wird ein neues

Pfarrhaus errichtet, nachdem der Vorgängerbau aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen

Krieg verkauft worden ist. Am 21. August findet die feierliche Einweihung durch den

Rockenberger Pfarrer Aloys Mees (1869-1900), im Beisein des Ortspfarrers statt.

Der Männergesangverein „Frohsinn“ Oppershofen wird gegründet. |

| 1882: |

Am 10. Juni wird in Oppershofen,

nach Predigt und Einsegnung des Ortspfarrers Friedrich Appel (1873-1902) ein neues

Schulhaus seiner Bestimmung übergeben. Bereits zwei Jahre zuvor erwirbt die Gemeinde

Oppershofen vom Fürsten zu Solms-Hohensolms-Lich das Areal für den Neubau auf dem sog.

„Mönchshof“ und erbaut 1881 das neue Schulhaus. Der „Mönchshof“ ist

bis zum Jahre 1803 im Besitz der Zisterzienserabtei Arnsburg gewesen, die zur Verwaltung

und Bestellung ihrer zahlreichen Ländereien in Oppershofen diesen Ökonomiehof hier

errichtet haben. |

|

| 1908-10: |

Oppershofen erhält mit dem Bau

der Butzbach-Licher-Eisenbahn einen Bahnanschluß. |

| 1912: |

Die St. Laurentius-Kirche erhält

eine neue Orgel, die von dem Orgelbauer Michael Körfer aus Gau-Algesheim errichtet wird.

Teile des Orgelprospektes im klassizistischen Stil werden von der Vorgängerorgel

übernommen. Die neue Orgel besitzt 16 klingende Register, verteilt auf zwei Manuale und

Pedal. |

| 1913: |

Oppershofen wird an die

Überlandzentrale Wölfersheim angeschlossen und erhält somit eine flächendeckende

Stromversorgung der Haushalte.

Im selben Jahr wird der Radfahrverein „Frisch auf“ gegründet. |

| 1914-18: |

Der Erste Weltkrieg bricht aus

und 127 Männer aus Oppershofen werden zum Militärdienst gezogen. Am Ende dieses Krieges

fallen 19 Männer auf dem Schlachtfeld und ein Soldat wird vermißt. |

| 1921: |

Für die St. Laurentius-Kirche

werden drei neue Glocken gegossen, da im Jahre 1917 für Kriegszwecke zwei Glocken

abgegeben und eingeschmolzen worden sind. Am 18. Dezember werden sie feierlich eingeweiht

und auf den Kirchturm verbracht. |

| 1926-28: |

In Oppershofen findet eine

grundlegende Flur- und Feldbereinigung statt, bei der u.a. neue Feldwege angelegt werden. |

| 1931: |

Der Männergesangverein

„Frohsinn“ Oppershofen feiert mit einem Festwochenende und einem Festzug durch

das Dorf sein 50jähriges Jubiläum. |

| 1939: |

Im Kirchenvorstand wird

beschlossen, das alte, baufällige Stallgebäude im Pfarrhof abzureißen und an seiner

Stelle einen Pfarrsaal zu errichten. Am 25.August 1940 findet in Gegenwart aller

Schulkinder die Einsegnung des Raumes statt. |

| 1939-45: |

Der Zweite Weltkrieg bringt

großes Leid über die Bevölkerung. Alle wehrfähigen Männer verrichten den Kriegsdienst

und am Ende des Krieges müssen 61 Männer, alteingesessene Oppershofener, Neubürger und

Heimatvertriebene als Gefallene oder Vermißte verzeichnet werden. |

| 1944: |

In Frankfurt am Main wird das

Kloster der Kongregation der „Armen-Schwestern des Hl. Franziskus“ ausgebombt.

Vier Ordensfrauen kommen am 14. November nach Oppershofen und übernehmen verschiedene

Dienste in der Pfarrei. |

| 1945: |

Am Ende dieses schrecklichen

Krieges verschanzen sich in Oppershofen einige uneinsichtige Soldaten, die das Dorf bis

auf den letzten Mann verteidigen wollen. Die anrückenden, amerikanischen Truppen sind in

der Überzahl und sind fest entschlossen, Oppershofen dem Erdboden gleich zu machen. In

letzter Minute geht diese Gefahr vorüber und am Gründonnerstag rollen die ersten

amerikanischen Panzer durch Oppershofen. Zum Dank für die Rettung des Dorfes wird noch

heute, alljährlich der 8. Dezember als „Gelobter Tag“ feierlich begangen.

Zahlreiche Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten kommen nach Oppershofen und

werden bei einheimischen Familien untergebracht. |

| 1946: |

Am 1. Juni weiht der Bischof von

Mainz Dr. Albert Stohr (1935-1962) das im Pfarrgarten errichtete Schwesternhaus ein. In

dem neuen Kloster „St. Albertus“ ist auch der Kindergarten untergebracht. |

| 1949: |

Erneut werden für die

Pfarrkirche von Oppershofen zwei neue Glocken gegossen, nachdem die zwei größten einige

Jahre zuvor zu Kriegszwecken eingeschmolzen worden sind. Am 22. Mai erfolgt die feierliche

Weihe durch den Mainzer Generalvikar Kastel unter Assistenz der Geistlichen Dr. Friedrich

Winkler (1939-1951) aus Oppershofen, Anton Müller (1939-1951) aus Bad Nauheim und Alois

Degen (1943 1966) aus Butzbach. |

| 1950: |

Der Wander- und Sportverein wird

in Oppershofen, als Nachfolgeorganisation des Wander- und Mandolinenvereins gegründet. |

| 1951: |

Im Juni feiert Oppershofen im

Beisein des Bischofs von Mainz Dr. Albert Stohr ein großes Jubiläum und gedenkt seines

größten Sohnes. Der 900. Todestag des Hl. Bardo wird begangen, der im Jahre 980 in der

Gemeinde geboren worden ist. Der Hl. Bardo ist ins Benediktinerkloster Fulda eingetreten

und später zum Abt der Klöster Hersfeld und Werden ernannt worden. Von 1031 bis 1051

bekleidet er das Amt des Erzbischofs von Mainz, mit dem die Erzkanzlerwürde des Heiligen

Römischen Reichs deutscher Nation verbunden ist. Am 10. Juni des Jahres 1051 verstirbt

Erzbischof Bardo im thüringischen „Dorlar“ bei Mühlhausen und wird nach der

feierlichen Überführung nach Mainz im Ostchor des Domes beigesetzt. |

| 1956: |

Im Juni begeht der

Männergesangverein „Frohsinn“ mit einem großen Fest und einem Umzug durch das

Dorf sein 75jähriges Jubiläum.

Von Juli bis September wird das Innere der Pfarrkirche renoviert und verschiedene bauliche

Veränderungen im Chorraum und im Kirchenschiff werden vorgenommen. Ebenso erhält die

Kirche eine elektrische Heizung und ein elektrisches Geläute. |

| 1958: |

Zwei kirchliche Feste werden in

Oppershofen gefeiert. Am Ostermontag begeht Geistl. Rat Pfarrer Anton Bardo Jung sein

Goldenes Priesterjubiläum und im August zelebriert Gottfried Bell in seiner Heimatpfarrei

sein erstes Hl. Meßopfer. |

| 1960: |

Auf dem alten Friedhof an der

Pfarrkirche wird ein Ehrenmal für die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege

errichtet, das am 17. Juni feierlich eingeweiht wird.

Die Freiwillige Feuerwehr blickt im Juni auf ihr 25jähriges Bestehen zurück.

Am 10. Dezember wird nach 16 Jahren das Kloster St. Albertus aufgelöst. Wegen

Personalmangels im Mutterhaus in Aachen muß der siebenköpfige Konvent der

„Armen-Schwestern des Hl. Franziskus“ in Oppershofen die Gemeinde verlassen. |

| 1961: |

Nach langen Jahren der Planung

und Vorbereitung wird Oppershofen an das Wasserwerk in Inheiden angeschlossen und erhält

somit fließendes Wasser. |

| 1962: |

Wieder kann in Oppershofen ein

Goldenes Priesterjubiläum eines Sohnes der Gemeinde gefeiert werden. Geistl. Rat Pfarrer

Heinrich Rolly blickt auf den 50. Jahrestag seiner Priesterweihe zurück.

Ein großer Teil der „Rolladenfabrik“ des ortsansässigen Schreinermeisters

Fridolin Weil wird durch einen Brand zerstört. |

| 1963: |

Der Radfahrverein „Frisch

auf“ Oppershofen feiert sein 50jähriges Bestehen. |

| 1966: |

Erneut feiert ein gebürtiger

Oppershofener ein Priesterjubiläum. Geistl. Rat Pfarrer Franz Bayer schaut auf 50 Jahre

priesterlichen Dienst zurück. |

| 1968: |

Das seltene Fest des Diamantenen

Priesterjubiläums kann der in Oppershofen geborene Priester Geistl. Rat Pfarrer Anton

Bardo Jung zusammen mit seiner Heimatpfarrei begehen. |

| 1971: |

Im Rahmen der hessischen

Gebietsreform erfolgt am 26. November in einem feierlichen Akt im Gasthaus „Zur

Wetterau“ die Unterzeichnung des Vertrages der Zusammenlegung der beiden, bisher

eigenständigen Gemeinden Oppershofen und Rockenberg. Die Verwaltungsaufgaben des letzten

Bürgermeisters von Oppershofen Alfred Hofmann gehen auf den Bürgermeister von Rockenberg

Josef Weckler über. Die neue Großgemeinde Rockenberg mit den Ortsteilen Rockenberg und

Oppershofen weist nun ca. 3800 Einwohner auf. |

| 1972: |

Nach Plänen des Architekten

Winfried Bell aus Oppershofen wird ein neuer Friedhof erschlossen und eine Leichenhalle

errichtet. |

| 1973: |

In den Jahren 1973 bis 1976 wird

die Pfarrkirche St. Laurentius zum letzten Mal gründlich renoviert und den Erfordernissen

und Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils angeglichen. Die Kanzel wird entfernt und

ein Zelebrationsaltar aus weißem Stein wird in der Mitte des Chorraumes errichtet. Als

Pendant hierzu wird ein Ambo aus gleichem Material an der rechten Seite des Chores

aufgestellt. |

| 1975: |

Der Wander- und Sportverein

Oppershofen blickt auf 25 Jahre Vereinsarbeit zurück. |

| 1976: |

Am 11. Februar feiert Geistl. Rat

Pfarrer Franz Bayer sein Diamantenes Priesterjubiläum in seiner Heimatpfarrei.

Am 23. Mai findet die Konsekration des neuen Altares in der Pfarrkirche durch den Mainzer

Generalvikar Martin Luley statt. |

| 1980: |

Die Pfarrgemeinde Oppershofen

begeht anläßlich der 1000. Wiederkehr des Geburtstages des Hl. Bardo eine Festwoche, an

der der Bischof von Mainz Hermann Kardinal Volk (1962-1982) teilnimmt. Im Rahmen des

Festprogramms eröffnen Manfred Breitmoser und Gregor Hildebrandt eine reichbestückte

Fotoausstellung im Rathaus. In Anbetracht der großen Resonanz der Ausstellung und des

immer mehr wachsenden Interesses der Bevölkerung an der Ortsgeschichte wird noch im

selben Jahr von den Initiatoren der Ausstellung der Kultur- und Geschichtsverein

Oppershofen ins Leben gerufen. |

| 1981: |

Der Pfarrer von Oppershofen

Eduard Scheld begeht zusammen mit seiner Pfarrei sein Silbernes Priesterjubiläum. Der

Männergesangverein „Frohsinn“ Oppershofen feiert zu seinem 100jährigen

Bestehen ein großes Fest mit einem Wertungssingen. Wegen Überschwemmung des vorgesehenen

Festplatzes wird das Festzelt auf das Areal hinter der St. Anna-Kapelle errichtet. |

| 1983: |

Ein weiteres Silbernes

Priesterjubiläum wird in Oppershofen gefeiert. Pfarrer Gottfried Bell ist vor 25 Jahren

in Mainz zum Priester geweiht worden. |

| 1984: |

Am 23. März erfolgt in

Anwesenheit zahlreicher Gäste die Grundsteinlegung des vom ortsansässigen Architekten

Winfried Bell geplanten Feuerwehrgerätehauses auf dem Gelände hinter dem alten Friedhof.

Nach zweijähriger Bautätigkeit weiht der Mainzer Weihbischof Wolfgang Rolly im August

den neuen Kindergarten der Pfarrei in der St. Annaberg Straße ein. Das moderne Gebäude

ist nach den neuesten Richtlinien und Bedürfnissen der Kindererziehung vom Architekten

Winfried Bell geplant worden. |

| 1985: |

Die Freiwillige Feuerwehr

Oppershofen schaut auf eine 50jährige Tätigkeit in der Gemeinde zurück. Sie löst durch

ihre Gründung im Jahre 1935 die sog. „Pflichtfeuerwehr“ aus dem Jahre 1831 ab.

Zu ihrem Jubiläum kann der FFW das neue Feuerwehrgerätehaus übergeben werden. |

| 1986: |

Auf Anregung des Kultur- und

Geschichtsverein Oppershofen werden am Rathaus in Oppershofen substanzerhaltende

Zimmerarbeiten vorgenommen und mit einem neuen Außenanstrich versehen. Die schadhafte St.

Bardo-Figur und das geschnitzte erzbischöfliche Wappen werden durch Kopien ersetzt. |

| 1987: |

Der Kultur- und Geschichtsverein

Oppershofen e.V. stiftet ein Kreuz aus Kunstsandstein, das im Sommer in Eigenleistung an

der Südseite der Pfarrkirche auf dem alten Friedhof errichtet wird. Gleichfalls wird ein

barockes Taufbecken mit vier Engelsköpfen aus der 1655 erbauten Vorgängerkirche vor dem

Kreuz plaziert. Ergänzt wird das Kreuzensemble durch zwei historische Grabsteine von

Priestern, die in Oppershofen seelsorgerisch gewirkt haben. Es handelt sich um die

Grabdenkmäler von Pfarrer Jakobus Weil von Warnborn (1721-1759) aus dem Jahre 1759 und

von Pfarrer Georgius Josefus Schwarz von Ockstadt (1759-1800) aus dem Jahre 1800. |

| 1988: |

Im Sommer begeht der

Radfahrverein „Frisch auf“ Oppershofen mit einem Festwochenende und einem

Festzug durch das Dorf sein 75jähriges Bestehen.

Im November 1963 wird Eduard Scheld Pfarrer von Oppershofen und blickt somit in diesem

Jahr auf 25 Jahre Seelsorgedienst in der Gemeinde zurück. |

| 1989: |

Die weithin bekannte Gaststätte

„Zur Wetterau“ feiert ihr 175jähriges Bestehen. Im Jahre 1814 eröffnet der

ehemalige Koch und Metzger aus dem Kloster Arnsburg Johann Andreas Hofmann das Gasthaus

und begründet somit den in sechster Generation bestehenden Familienbetrieb, der heute von

Joachim Hofmann geführt wird. |

| 1990: |

Der Kultur- und Geschichtsverein

Oppershofen e.V. begeht sein zehnjähriges Bestehen im Rahmen einer akademischen Feier im

Pfarrhof von Oppershofen und einer Doppelausstellung im Pfarrsaal. In diesen Ausstellungen

wird die zehnjährige Vereinsarbeit dargestellt und dem 900. Todestag des Heiligen

Bernhard von Clairvaux gedacht. In der Klosterkirche zu Rockenberg findet zu diesen

Jubiläen ein Gottesdienst und ein Konzert statt. Weiterhin wird eine Festschrift mit dem

Titel „Oppershofen - Beiträge zur Ortsgeschichte“ herausgegeben.

Geistlicher Rat Pfarrer Paul Graubert feiert an Weihnachten in Oppershofen sein Goldenes

Priesterjubiläum. |

| 1991: |

Im Zuge der geplanten

Dorferneuerung wird erstmals von den Ortsvereinen auf dem historischen

„Bitzenplatz“ ein Weihnachtsmarkt veranstaltet, der von Jahr zu Jahr an Größe

und Attraktivität gewinnt. |

| 1992: |

Am 5. März, dem Tag des

„Großen Gebetes“ in Oppershofen ist Resi Remeter 50 Jahre Organistin.

Am 1. April kommt Oppershofen, als Ortsteil von Rockenberg in das Dorferneuerungsprogramm

des Landes Hessen. Damit wird Oppershofen Förderschwerpunkt für private und kommunale

Maßnahmen in den verschiedensten Bereichen. |

| 1993: |

Eduard Scheld begeht in diesem

Jahr sein 30jähriges Ortsjubiläum als Pfarrer von Oppershofen. |

| 1994: |

Die Pfarrgemeinde Oppershofen

errichtet nach langen Jahren der Vorbereitung mit den Plänen des Architekten Winfried

Bell ein neues Pfarrzentrum. In Anlehnung an die jahrhundertealte Verehrung des Hl. Bardo

in seiner Heimatgemeinde erhält das neue Gebäude den Namen „Pfarrheim St.

Bardo“. Am Bardotag, dem 10. Juni wird in der Pfarrkirche von dem Mainzer

Dogmatikprofessor Bardo Weiss ein feierliches Amt in Konzelebration gehalten.

Anschließend segnet der Ortspfarrer Eduard Scheld das Pfarrheim ein und übergibt es

seiner neuen Bestimmung. |

| 1996: |

Pfarrer Eduard Scheld feiert

erneut ein Jubiläum in Oppershofen. Vor 40 Jahren wird er im Hohen Dom zu Mainz zum

Priester geweiht. |

| 1996: |

Bereits 1971, als die beiden

Dörfer Oppershofen und Rockenberg zu einer Gemeinde zusammengeschlossen worden sind, ist

der Gedanke des Baus einer Sporthalle in Oppershofen entstanden, aber immer wieder

verschoben worden. Nach mehrjähriger Planung und Bautätigkeit wird eine Mehrzweckhalle

ihrer Bestimmung übergeben. Für die Oppershofener Vereine stehen nun geeignete

Räumlichkeiten für Vereinsarbeit und sportliche Betätigungen zur Verfügung. Die Kosten

für das neue Bürgerhaus in Oppershofen belaufen sich auf ca. 2,5 Millionen DM.

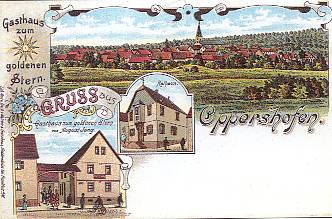

Das Gasthaus „Zum Goldenen Stern“ in Oppershofen besteht nun seit 300 Jahren.

Das heutige Wohn- und Wirtshaus ist im Jahre 1696 von Hans Georg Schmitt, gemeinsam mit

seiner Mutter Margarethe erbaut worden. Im Jahre 1698 wird er erstmals in den

Gemeindeakten als Wirt erwähnt. Seit dieser Zeit befindet sich das Wirtshaus in

Familienbesitz, wenn auch des öfteren in der Geschichte der Name gewechselt ist. So zum

letzten Mal im Jahre 1849, als Johann Heinrich Jung aus Burgholzhausen in den

„Stern“ eingeheiratet hat. In der fünften Generation betreibt nun die Familie

Jung das Wirtshaus „Zum Goldenen Stern“. |

| 1996-98: |

Gegenüber des alten Friedhofs

wird durch die ortsansässige Haus- und Pflegestation Graubert ein modernes Alten- und

Pflegeheim erstellt, das den neuesten Erkenntnissen der Altenpflege und der stationären

Betreuung entspricht. |

| 1997: |

Die zu Beginn des 16.

Jahrhunderts gebaute Wetterbrücke in Oppershofen kann den Anforderungen des

Schwerverkehrs zum Industriegebiet nicht mehr gerecht werden. Aus diesem Grunde wird im

Rahmen des Dorferneuerungsprogramms eine grundlegende Sanierung durchgeführt. |

| 1998: |

Der letzte, aus Oppershofen

stammende Geistliche, Pfarrer Gottfried Bell feiert im August sein 40jähriges

Priesterjubiläum.

Der alte Friedhof an der Södeler Straße, der 1840 in Betrieb genommen worden ist und auf

dem seit 1971 keine Beisetzungen mehr erfolgen, wird im Zuge der Dorferneuerung zu einer

parkähnlichen Anlage umgestaltet. Zahlreiche Gräber werden entfernt, einige historisch

und künstlerisch bedeutende Grabsteine werden an die Friedhofsmauer versetzt, andere

wiederum bleiben an Ort und Stelle, um der neugestalteten Anlage weiterhin den Charakter

eines Friedhofs zu lassen. |

| 1999: |

Als letzte und zugleich größte

kommunale Baumaßnahme des Dorferneuerungsprogramms der Gemeinde Rockenberg wird mit

Fördermitteln des Landes Hessen das historische Rathaus in Oppershofen einer

grundlegenden Sanierung unterzogen. |

| 2000: |

Am 12. März feiert der in

Oppershofen seinen Ruhestand verbringende Geistliche, Pfarrer Dr. Alois Krchnak sein

Goldenes Priesterjubiläum.

Der Wander- und Sportverein Oppershofen e.V. begeht in diesem Jahr das 50jährige

Jubiläum seines Bestehens. Im April findet eine akademische Feier statt und im Juli ein

Festwochenende, verbunden mit einem Festzug durch das Dorf.

Der Kultur- und Geschichtsverein Oppershofen e.V. besteht seit 20 Jahren und erinnert an

seine Gründung im Rahmen einer kleinen Feierstunde und der Präsentation einer

Ausstellung der Vereinsarbeit sowie die Herausgabe einer Festschrift mit dem Titel

„HOSPES AD STELLAM - Zum Goldenen Stern“ - Über 300 Jahre Gaststätte in

Oppershofen - Genealogische Untersuchungen - 20 Jahre Kultur- und Geschichtsverein

Oppershofen e.V.“ |

| 2001: |

Im Juni begeht die Katholische

Pfarrgemeinde St. Laurentius zu Oppershofen gemeinsam mit dem Kultur- und Geschichtsverein

Oppershofen e.V. den 950. Todestag des Ortsheiligen, des Heiligen Bardo. Am 10. Juni wird

mit einem feierlichen Pontifikalamt durch Seine Eminenz, dem Hochwürdigsten Herrn Bischof

von Mainz, Karl Kardinal Lehmann eine Festwoche in Oppershofen eröffnet, die u.a. eine

Ausstellung, verschiedene Gottesdienste und die Herausgabe von drei Publikationen über

den Heiligen beinhaltet.

Das historische Rathaus von Oppershofen aus dem Jahre 1725 wird als letztes bauliches

Objekt im Rahmen der Dorferneuerung von der Gemeinde Rockenberg grundlegend saniert. Im

Obergeschoß wird ein Trauzimmer hergerichtet und das Erdgeschoß für gastronomische

Zwecke ausgebaut; hier eröffnet ein Bürger aus Oppershofen die Gaststätte

„Ratsschänke“ mit einem Freisitz auf der historischen „Bitz“.

Im November wird der bisherige Bürgermeister Patrick Bingel in Direktwahl mit einem sehr

guten Ergebnis in seinem Amt bestätigt. |

| 2002: |

Am 5. März, dem Tag des

„Großen Gebetes“ in Oppershofen kann Resi Remeter auf 60 Jahre Organistendienst

an der Orgel in der Pfarrkirche St. Laurentius zu Oppershofen zurückblicken. |

|

|

| Meister "Adebar" in Oppershofen

Alte Aufnahme um 1910 in der Bardostraße

Personen von links nach rechts:

Margarete Jüngel (Hausbesitzerin)

Elisabeth Jüngel (Tochter von Marg. Jüngel)

Johann Georg Bayer

Heinrich Weil

Wilhelm Rack (im 1. WK gefallen)

alte Frau Weil (Rauscherin)

Johannes Rack

Margarethe Witzenberger (nach Ockstadt verh.)

Maria Witzenberger mit ihrer Schwester Anna

August Heil (Sohn von Lehrer Heil)

Diese Aufnahme entstand in dem Anwesen Jüngel

in der Bardostraße (ein altes Fachwerkhaus aus dem 17. Jh., das in den 60er Jahren des

vorigen Jh. abgerissen wurde). Das Grundstück ist heute im Besitz von Herrn Mielke und

neu bebaut.

|

|