| Home Unser Verein

Oppershofen

Rockenberg

Bardo-Archiv

Marienschloß

- Geschichte

- Chronologie

- Äbtissinnen

- Pröpste

- Klosterkirche

- Gottesdienste

- Glocke

- Wilh.-Leuschner

Ged.-Zimmer

- JVA

Publikationen

Aktuelles

Links

Kontakt |

Chronologie der Zisterzienserinnen-Abtei Kloster

Marienschloß

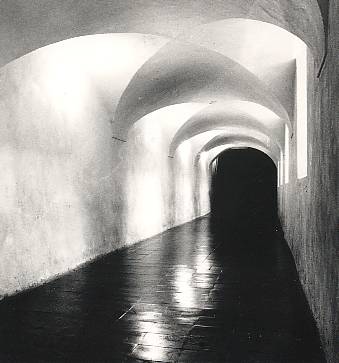

Südflügel des Kreuzgangs unter der Kirche aus dem 14.

Jh.

1337: Heinrich

III. von Virneburg, Erzbischof von Mainz (Amtszeit: 1328-1346) erteilt Ritter Johannes von

Bellersheim genannt von Rockenberg die Erlaubnis bei dem Ort Rockenberg ein Kloster

erbauen zu dürfen.

1338: Am 30. April stiften Ritter Johannes von

Rockenberg, seine Frau Gezele von Düdelsheim, sein Sohn Werner und dessen Ehefrau

Elisabeth von Cronberg das Zisterzienserinnenkloster Marienschloß zu Rockenberg in

Anwesenheit der Äbte Wilhelm von Eberbach und Gerlach von Arnsburg.

1339: Am 19. Februar genehmigt Erzbischof

Heinrich III. von Mainz die Inkorporation der Pfarrkirche zu Rockenberg in das Kloster

Marienschloß.

Am 12. März erlaubt Pfalzgraf Rudolf bei Rhein als Lehnsherr des Gottfried IV. von

Eppstein, des bisherigen Patronatsherrn, die Übertragung des Patronatsrechtes der

Pfarrkirche zu Rockenberg an das Kloster Marienschloß.

Der Bau der Klosterkirche wird vollendet. Am 1. November wird das neue Gotteshaus zu Ehren

der Heiligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und des Heiligen Johannes des Täufers

konsekriert.

1342: Papst Clemens VI. (Amtszeit: 1342-1352)

weist am 21. August den Generalabt des Zisterzienserordens in Cîteaux an, die Nonnen des

neu gestifteten Klosters Marienschloß in seinen Orden mit allen Freiheiten, Immunitäten

und Rechten desselben aufzunehmen und sie der kirchlichen Aufsicht des Klosters Arnsburg

zu unterstellen.

16 Erzbischöfe und Bischöfe verleihen am 23. August in der päpstlichen Residenz zu

Avignon dem Kloster Marienschloß, allen Kirchenbesuchern und Wohltätern einen

Indulgenzbrief. Es handelt sich um einen Bauablass für die fertig gestellten

Kloster-bauten.

1343: Am 14. Oktober stirbt der Stifter der Abtei

Marienschloß Ritter Johannes von Bellersheim genannt von Rockenberg. Auf dem Grabepitaph

in der Klosterkirche ist er gemeinsam mit seiner Frau Gezele von Düdelsheim dargestellt.

1355: Am 25. Juli vermacht Gezele von Rockenberg

in ihrem Testament dem Kloster Marienschloß zahlreiche Ländereien und Geld.

1356: Äbtissin Gezele von Beheym überträgt am

15. April das Schirm- und Vogteirecht über das Kloster Marienschloß dem Grafen Gottfried

von Stockheim, dem Schwiegersohn des Stifters Werner von Rockenberg.

1360: Kaiser Karl IV. (1347-1378) stattet das

Kloster Marienschloß mit etlichen Privilegien aus und bestätigt Gottfried von Stockheim

das Schirm- und Vogteirecht.

1466: Infolge der schlechten Aufsichtspflicht des

Abt-Visitators Johannes von Arnsburg stellen sich auch im Kloster Marienschloß

Missstände und Regelübertretungen ein. Adolf II. von Nassau, Erzbischof von Mainz

(1461-1475) fordert durch seinen Generalvikar Siegfried sämtliche Schwestern mit ihrer

Äbtissin Lucia von Weisen auf, die Abtei zu verlassen, besetzt das Kloster mit einem

neuen Konvent von strengerer Observanz und ernennt Adelheidis von Schwalbach zur neuen

Äbtissin.

1483: Am 10. Juni erhält der Erzbischof von

Mainz, Adolf III. von Sachsen (1482-1484) von dem an der Kurie tätigen Bischof Julianus

von Ostia ein Schreiben, in dem dieser Elisabeth Schwalbach päpstliche Dispens erteilt

und den Fall dem Erzbischof übergibt. Als Nichtadelige fand sie bisher keine Aufnahme in

einem regulierten Orden. Durch diesen Dispens stellt ihr Bischof Julianus frei, in welches

Kloster sie eintreten möchte. Elisabeth Schwalbach wird Profeßschwester im Kloster

Marienschloß.

1508: Unter Äbtissin Guda Brand von Buseck erfolgt am

25. Oktober durch die Äbte Heinrich von Bursfelde und Thomas von Seligenstadt die

Aufnahme des Klosters Marienschloß, seiner Ordensfrauen, Pröpste und Laien in die

Konfraternität der Bursfelder Kongregation.

1534: Auf Veranlassung der Äbtissin Lucia von

Trohe als Patronatsherrin muss der bereits 16 Jahre amtierende Pfarrer von Rockenberg

Caspar-Göbel, der seit 1533 verheiratet ist, die Messe nach dem römischen Ritus ablehnt

und nach der lutherischen Lehre predigt, die Pfarrei Rockenberg verlassen.

1563: Rockenberg und Oppershofen, die seither im

Besitz des Hauses Königstein waren, gelangen nach dem Aussterben dieses Geschlechtes

durch Erbteilung an das Haus Stolberg. Graf Ludwig von Stolberg führt den Protestantismus

in seinem Territorium ein und während die Bevölkerung der beiden Gemeinden evangelisch

wird, bleibt der Konvent von Marienschloß seinem katholischen Glauben treu. Als Patronin

der Pfarrkirche von Rockenberg hat die Äbtissin in der Folgezeit den protestantischen

Geistlichen zu präsentieren, ist jedoch immer darauf bedacht, das Amt des evangelischen

Pfarrers an solche Bewerber zu vergeben, die sich gegenüber dem katholischen Kloster

tolerant erweisen.

1576: Kaiser Maximilian II. (Amtszeit: 1564-1576)

bestätigt die dem Kloster Marienschloß verliehenen Privilegien, Immunitäten und Rechte

und nimmt es in seinen und des Reiches besonderen Schutz.

1581: Die ehemalige Grafschaft Königstein fällt

nach dem Aussterben des Hauses Stolberg als erledigtes Reichslehen an das Kurfürstentum

Mainz und seit diesem Zeitpunkt ist der Erzbischof von Mainz nicht nur geistliches,

sondern auch politisches Oberhaupt der Gemeinden Rockenberg und Oppershofen.

1598-1619: Noch vor Beginn des Dreißigjährigen

Krieges werden in der Wetterauabtei zahlreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Aufgrund des

sumpfigen Gebietes, auf dem das Kloster erbaut worden ist, entschließt man sich das

Bodenniveau der Klosterkirche zu erhöhen. Ab 1598 wird dieses Bauvorhaben begonnen. Im

Jahre 1606 wird das Nonnenchor renoviert und 1607 lässt man die sog. Gesindekirche, also

das eigentliche Kirchenschiff weißen. 1608 erhält das Gotteshaus einen neuen Altar, der

in Frankfurt hergestellt und dort abgeholt wird; die zugehörige Altartumba wird zuvor von

ortsansässigen Handwerkern gemauert.

1610 wird mit dem Bau eines neuen Konventgebäudes und einer neuen Pforte begonnen.

1611/12 erfolgt die Innenausstattung des Konventgebäudes aus Holz und in den einzelnen

Zellen der Schwestern werden neue Öfen aufgestellt. 1619 wird ein neuer Kreuzgang

errichtet, welcher bereits 1609 nur hinreichend repariert worden war.

Am Anfang seiner Regierungszeit lässt der Abt von Arnsburg, Wendelinus Fabri (Amtszeit:

1615-1631) zur Ehre Gottes, der Heiligen Anna, der Jungfrau Maria und zum Gedächtnis

seiner Mutter einen neuen Altar in der Abteikirche errichten.

1602/03: In Oppershofen und Rockenberg findet unter

Erzbischof Johann Adam von Bicken (Amtszeit: 1601-1604) die Gegenreformation erfolgreich

statt. Während Oppershofen bereits im Jahre 1602 rekatholisiert wird, erfolgt in

Rockenberg erst 1603, auch durch vehementes Drängen der Äbtissin Margarethe Rau von

Holzhausen die Wiedereinführung des katholischen Glaubens.

1618-48: Der Dreißigjährige Krieg nimmt auch in

Rockenberg und Oppershofen verheerende Auswirkungen an. Aus mehreren Berichten u.a. von

1623, 1635, 1643 und 1645 der Äbtissinnen Margarethe Kräch und Anna Mailach geht hervor,

dass das Kloster Marienschloß sowohl von den Soldaten der katholischen Liga, als auch der

protestantischen Union mehrmals geplündert, gebrandschatzt und ausgeraubt wird. Nachdem

die Schwestern von kaiserlichen Soldaten aus dein Kloster vertrieben worden sind, nimmt

sich der Arnsburger Pater Caspar Schwenckel ihrer an, bringt ihnen die heilige Kommunion

und ermutigt sie zum Ausharren.

1729: Nach den Wirren des Dreißigjährigen

Krieges und nur notdürftiger Reparationsmaßnahmen beginnt nun in der Zeit des Barock

eine rege Bautätigkeit im Kloster Marienschloß und als Patronatsherrin der Pfarrei

Rockenberg lässt Äbtissin Franziska Koch (Amtszeit: 1724-1736) ein neues Pfarrhaus in

Rockenberg erstellen.

1733/35: Äbtissin Franziskas Wappen über dem Portal

schmückt das neue Äbtissinnengebäude, welches sie 1733 errichten ließ. Die neue,

äußere Klosterpforte von 1735 ziert ebenfalls ihre Initialen mit der Jahreszahl 1735 und

kennzeichnet sie als Bauherrin.

1737: Am Kreuzgang erfolgen Umbaumaßnahmen und der

Westflügel wird um eine Etage aufgestockt. Hier befindet sich über der Eingangstür im

Westen das Wappen der Äbtissin Antonia Hartz (Amtszeit: 1736-1774) und die Jahreszahl

1737.

1741: Das Propsteigebäude, heute eher bekannt als

Langer Beamtenbau, wird im äußeren Klausurbereich, ebenfalls unter der Äbtissin Antonia

Hartz errichtet. Der Grundstein ist noch heute vorhanden.

1746: Unter Äbtissin Antonia Hartz wird am 5.

Mai, im Beisein des Abtes von Arnsburg Petrus Schmitt (Amtszeit: 1746-1772) aus

Rockenberg, der Grundstein für die neue Klosterkirche gelegt.

1754: Auch wird unter Äbtissin Antonia in ihrer

Funktion als Patronatsherrin der Pfarrei Rockenberg eine neue Pfarrkirche erbaut, bei der

das Kloster die Baukosten für die Erstellung des Chores übernimmt.

1777: Der Abtei Marienschloß fällt aufgrund

eines Vertrages vom 11. Dezember mit dem Rockenberger Ortspfarrer Johann Baptist Ludwig

das gesamte Pfarrgut von Rockenberg zu, welches dann im Jahre 1803 zusammen mit dem

Klosterbesitz säkularisiert wird.

1778: Der Hochaltar in der Klosterkirche wird

unter Äbtissin Philippina Riedel (Amtszeit: 1774-1792) fertig gestellt und konsekriert.

Das Chronogramm am Hochaltar beschreibt Äbtissin Antonia und sie als Erbauerinnen des

Altares.

1792: Äbtissin Philippina Riedel flüchtet ins

Kloster Engelthal, nachdem die französischen Revolutionstruppen das Kloster Marienschloß

besetzt haben. Sie stirbt dort einige Zeit darauf.

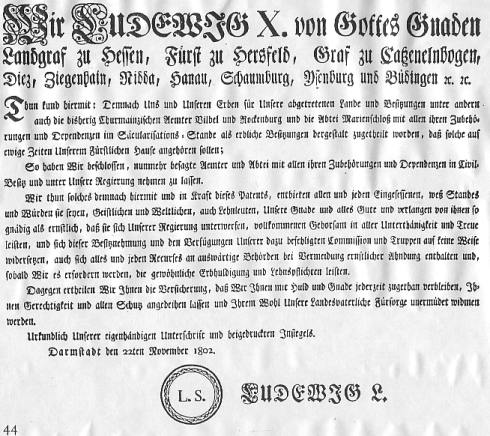

1802/03: Am 25. Februar 1803 findet der

Reichsdeputationshauptschluß zu Regensburg statt, in dem die Säkularisation der

geistlichen Staaten, Stifte und Klöster und die Entschädigung der deutschen Fürsten mit

diesen Territorien für ihre verlorenen links-rheinischen Gebiete niedergeschrieben und

festgesetzt wird.

Bereits am 22. November 1802 nimmt der Landgraf von Hessen-Darmstadt, Ludwig X. (Amtszeit:

1790-1830) die kurmainzischen Ämter Vilbel und Rockenberg und die

Zisterzienserinnen-Abtei Marienschloß in Besitz.

Alexander Weitzel (Amtszeit: 1799-1803), der 53. und letzte Abt des Zisterzienserklosters

Arnsburg und gebürtiger Rockenberger wohnt, nachdem er aus seiner Abtei vertrieben worden

ist, mit einigen seiner Mönche vom Juli 1803 bis zum Jahre 1806 im Kloster Marienschloß

und zieht dann in das eigens für ihn erbaute Wohnhaus in der Obergasse (heutiges

Rathaus), in dem er im Jahre 1819 stirbt.

1808/27: Die 30. und letzte Äbtissin des

Zisterzienserinnenklosters Marienschloß Edmunda Dietz (Amtszeit: 1797-1803) und die

sieben noch dort verbliebenen Ordensfrauen verlassen im Jahre 1808 ihre Abtei und ziehen

in ein Wohnhaus in Rockenberg. Äbtissin Edmunda stirbt am 2. September des Jahres 1827

und wird gemeinsam mit ihrer bereits 1818 verstorbenen, leiblichen Schwester Benedicta,

Nonne in der Abtei Engelthal, auf dem Friedhof in Rockenberg beigesetzt.

Urkunde des Landgrafen Ludwig X. von Hessen-Darmstadt

zur Säkularisation der

Abtei Marienschloß vom 22. November 1802

Fortsetzung siehe unter JVA

Rockenberg

|