| Home Unser Verein

Oppershofen

Rockenberg

Bardo-Archiv

Marienschloß

- Geschichte

- Chronologie

- Äbtissinnen

- Pröpste

- Klosterkirche

- Gottesdienste

- Glocke

- Wilh.-Leuschner

Ged.-Zimmer

- JVA

Publikationen

Aktuelles

Links

Kontakt |

Geschichte

Inhalt:

- Die Zisterzienserinnen

- Der Tagesablauf in einem

mittelalterlichen Zisterzienserinnenkloster

- Klosterämter

Die

Zisterzienserinnen

Der weibliche Zweig des Zisterzienserordens ist nicht, wie

der männliche, aus einer Gegenbewegung zum Benediktinerorden cluniazensischer Prägung

entstanden, sondern ging aus der religiösen Frauenbewegung des 12. und 13. Jahrhunderts

hervor.

Mit der allgemeinen religiösen Bewegung ihrer Zeit hatte die Frauenbewegung eine

christliche Lebensgestaltung zum Ziel, die in der Gemeinschaft in Armut und Keuschheit

erstrebt wurde.

So verschieden die Herkunft der einzelnen und das gesellschaftliche Bewusstsein der

damaligen Zeit auch waren, einig waren sich alle in dem göttlichen Heilsplan, der in die

ewige Seligkeit mündet.

Viele dieser Frauen wurden von der Lebensgestaltung des neu entstandenen

Zisterzienserordens angezogen. Sie bildeten Klostergemeinschaften, die nach der Regel des

Heiligen Benedikt und den Gewohnheiten der Zisterzienser lebten. Sie erstrebten die

Eingliederung (Incorporation) in den Zisterzienserorden. Dank ihrer guten Beziehungen zu

Stephen Harding, dem 3. Abt von Cîteaux, erreichten 1125 erstmals die Nonnen des

französischen Klosters Tart die Aufnahme in den Orden, und zwar in der juristischen Form

der Incorporation. Sie besagte, dass die Nonnen vollständig zum Orden gehörten, und sie

wurden durch diese fortan geistlich betreut und hinsichtlich der Wirtschaftsführung und

der Beobachtung der klösterlichen Disziplin durch regelmäßige Visitationen

unterstützt. Beauftragt wurde damit der Abt eines nahegelegenen Zisterzienserklosters; im

Fall von Kloster Marienschloß war dies die Abtei Arnsburg. Er hatte auch die geistliche

Jurisdiktion des Ordens auch bei Äbtissinnenwahlen und bei Entgegennahme der Profess

– der Klostergelübde – wahrnehmen.

Die Zahl der Frauenklöster wuchs dann viel schneller, als die der Männerklöster.

Dem Zisterzienserkloster Arnsburg waren schließlich sieben Frauenklöster unterstellt:

Marienthal (Netze), Kaldern (bei Marburg), Maria Thron (Wehrheim/Taunus), Engelthal (bei

Altenstadt), Patershausen (Heusenstamm), Marienborn (bei Büdingen) und Marienschloß (bei

Rockenberg).

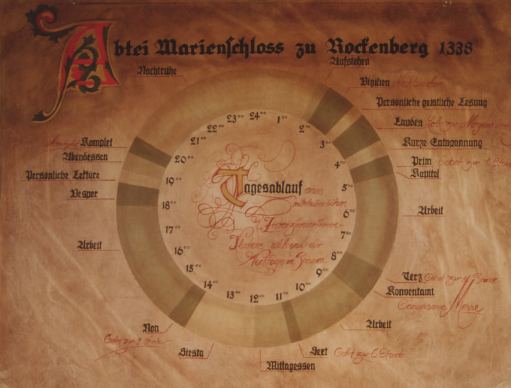

Der Tagesablauf in einem mittelalterlichen

Zisterzienserinnenkloster

Das Kloster war ein, von der Außenwelt abgeschlossener

Bezirk, in dem außer dem Wohngebäude auf jeden Fall eine Kirche vorhanden sein masste,

in der siebenmal am Tag und einmal in der Nacht das Lob Gottes in lateinischer Sprache

gesungen und gebetet wurde.

Tagesablauf eines mittelalterlichen

Zisterzienserinnenklosters während der Werktage

im Sommer (Abtei Marienschloss)

Das erste Zeichen hierzu erfolgte einige Stunden vor

Tagesanbruch – in unserer heutigen Zeitrechnung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr nachts

– im Dormitorium, dem gemeinsamen Schlafsaal, und man begab sich bald danach in den

Chorraum der Kirche zu den Vigilien, den Nachtwachen des Gebets.

Da es damals noch kein elektrisches Licht gab und der Chor nach Ordensbrauch nur mit fünf

Öllampen erleuchtet war, mussten alle Psalmen Antiphonen und Hymnen auswendig gebetet

bzw. gesungen werden. Zum Vortrag der Lektionen aus der Hl. Schrift und den Erklärungen

der Kirchenväter hielt die, je für eine Woche bestimmte Lektorin eine Absconse –

ein kleines Öllämpchen – in der Hand.

Nach den Vigilien wurden im Kapitelsaal Lichter für die persönliche geistliche Lesung

aufgesteckt. Die Bücher erhielt man durch die Kantorin aus dem Armarium – der

Bücherkammer – zugeteilt, und es war ein Anliegen des Generalkapitels, dass

genügend gute und vom Orden geprüfte Bücher vorhanden waren. Zur Sommerzeit saß man

auch im Claustrum, wie der Garten des Kreuzgangs auch genannt wurde. Die älteren Nonnen

vertieften sich in die Schrifterklärungen der Kirchenväter oder in die Heiligenviten,

während die jüngeren ihre Lesezeit vorwiegend auf das Auswendiglernen der liturgischen

Texte verwenden mussten. Eine Nonne beobachtete jeweils den Himmel, da sie bei

Sonnenaufgang das Zeichen zu den Laudes, dem ersten Gotteslob des Tages, zu geben hatte.

Der liturgische Aufbau dieser längsten und feierlichsten Gebetshore des Vormittags

entspricht dem der Vesper, anstelle des Magnificats finden wir dort das Benedictus, den

Lobgesang des Priesters Zacharias, des Vaters Johannes’ des Täufers.

Auf die Laudes folgte nach einer kurzen Entspannung die Prim, die stets mit dem Hymnus

begann und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Liturgiereform zum Opfer gefallen

ist. Danach zog man in Prozession vom Chor erneut in den Kapitelsaal, wo durch die

Äbtissin ein Kapitel der Ordensregel verlesen und erklärt wurde und den Nonnen die

Tagesarbeit zugewiesen wurde. Im Sommer begab man sich hiernach sofort an die Arbeit,

während man im Winter bis zur nächsten Hore lesen konnte.

Das Gebet zur dritten Tagesstunde heißt Terz und gilt in erster Linie dem Heiligen Geist,

der zur dritten Stunde an Pfingsten auf die Jünger herabkam. Sie ging stets unmittelbar

dem Konventamt, der Eucharistiefeier der Klostergemeinde voraus, das schon seit jeher den

Mittelpunkt des klösterlichen Tages bildete.

Im Winter zog man sich hiernach zur Lesung zurück, im Sommer war es jetzt überall im

Hause hinreichend hell für die Arbeit. Sie wurde im Zisterzienserorden stets

hochgeschätzt, gemäß der Weisung des 48. Kapitels der regula Benedicti: „Der

Müßiggang ist ein Feind der Seele, und deshalb sollen sich die Brüder zu bestimmten

Stunden mit göttlicher Lesung beschäftigen.“ Die Tagesordnung wurde daher auch in

den Frauenklöstern durch den Wechsel zwischen Gebet, geistlicher Lesung und Arbeit

bestimmt.

Der Vormittag endete mit der kleinen Hore der Sext, in der man vor allem um die Gnade der

Beharrlichkeit in den Anfechtungen der Mittagszeit und in der Lebensmitte flehte. Dann

folgte das gemeinsame Mahl im Refektorium – dem Speisesaal – und hiernach war

bis zur kleinen Hore der Non eine Ruhepause, die sog. Rekreation vorgesehen. In dieser

Gebetszeit zur neunten Stunde gedachte man des Leidens und Sterbens Jesu Christi. Man nahm

danach wieder die Arbeit auf, bis das Zeichen zur Vesper gegeben wurde, die man, wie die

Laudes, täglich feierlich sang. Den Höhepunkt beider Gottesdienste bildete das, von der

Äbtissin gesungene Vater unser, gemäß der Weisung des 13. Regelkapitels: „Die

Morgen- und Abendfeier sollen aber nie beendet werden, ohne dass am Schluss das Gebet des

Herrn vom Oberen, allen vernehmbar ganz gesprochen wird, wegen der Dornen und Ärgernisse,

die leicht entstehen, damit sich die Brüder, durch das Versprechen in diesem Gebet

„Vergib uns, wie auch wir vergeben“ verpflichtet, von solcher Schuld

reinigen.“

War die Vesper verklungen, gab man sich nochmals der persönlichen Lektüre und nach einem

kargen Abendessen einer gemeinsamen Lektüre hin, bis es nach Einbruch der Dunkelheit Zeit

zur Komplet war, der letzte Hore am Tage, in der für eine ruhige Nacht und ein seliges

Ende gebetet wurde. Geendet hat die Komplet mit dem Gruß an die Gottesmutter durch das

Salve Regina und dem Segen der Äbtissin mit Weihwasser. Nun beginnt das große Silentium,

das nach einer wohlverdienten Nacht nach den Vigilien wieder endet. So ist ein Tag im

Leben einer Zisterzienserin und ihr ganzes Dasein geprägt durch das Gebet und die Arbeit,

durch „ora et labora“.

Klosterämter

Ämter im Konvent

Äbtissin

Priorin

Subpriorin

Bursiererin

Cellerarin

Kantorin

Sakristanin

Magistra (Novizenmeisterin)

Infirmarin (Krankenschwester)

Pförtnerin

Küchenmeisterin

Weinmeisterin

Brotmeisterin

Kornmeisterin

Ämter im Wirtschaftsbereich

Keller

Hofrichter

Schaffner

Bäcker

Müller

Schäfer

Für die Nonnen des Mittelalters bestand die Handarbeit zum Teil in den Diensten des

gemeinsamen Hauswesens. Ohne die maschinellen Hilfen von heute erforderten sie damals viel

mehr Zeit. Eine Hauptbeschäftigung muss das Wollspinnen gewesen sein, denn der Orden

schrieb statt des teuren Linnen oder schwarzgefärbten Tuches schafwollene, ungefärbte

Kleidung vor.

Die Abtei Marienschloß beschäftigte einen Schäfer, der die große Schafherde des

Klosters betreute, wie aus einem Rechtsstreit um den Schaftrieb mit den Gemeinden

Rockenberg, Oppershofen und Griedel hervorgeht.

Eine künstlerische Betätigung der Nonnen von Marienschloß ist uns durch eine

Applikationsarbeit auf Stoff und Papier mit einem kleinen Medaillon überliefert.

Vermutlich existierte auch in Marienschloß, ebenso wie sie für die

Zisterzienserinnenabtei Engelthal bezeugt ist, eine Paramentenstickerei. Besonders in der

Barockzeit bestand ein großer Bedarf an liturgischer Kleidung in den Klöstern, die

aufwendig und prunkvoll gestaltet wurden. So ist anzunehmen, dass die Nonnen von

Marienschloß nicht nur ihren Eigenbedarf an Paramenten fertigten, sondern auch für das

Männerkloster Arnsburg liturgische Kleidung in all ihrer Vielfalt lieferten.

Arbeiten, die man nicht ohne Schwierigkeiten zu jeder Gebetszeit unterbrechen konnte,

wurden durch sog. Laienschwestern (Konversinnen) verrichtet. Sie waren nicht zur Teilnahme

am Chorgebet verpflichtet und konnten sich so ganz ihrer Arbeit widmen. In dem heute

bestehenden Zisterzienserorden mit den unterschiedlichen Observanzen gibt es diese

Unterscheidung von Chor- und Laienschwestern nicht mehr.

|